人生の節目を祝う大切な日。

その装いを彩る袴選びは、多くの方にとって特別な時間です。

中でも、白と赤という色彩豊かな組み合わせは、古くから親しまれてきました。

この二色が織りなす、洗練された美しさや込められた意味合いは、どのような魅力を持つのでしょうか。

特別な一日に、自分らしい装いを叶えるためのヒントを探ってみましょう。

白と赤の袴はどんな印象

華やかさと上品さを両立

白の袴は、その清らかで洗練された色合いが、どのような着物とも調和し、上品で落ち着いた雰囲気を醸し出します。

一方、赤の袴は、鮮やかな色彩が持つエネルギッシュな印象や、お祝いの席にふさわしい華やかさを添えます。

この二つの色が組み合わさることで、派手すぎず、かつ存在感のある、洗練された装いが実現します。

上品さと華やかさが見事に調和し、着る人の魅力を引き立てるでしょう。

特別な日の装いを彩る

白と赤の袴は、卒業式や成人式といった、人生の門出を祝う特別な日にぴったりの装いです。

白の持つ清楚なイメージは、新たな始まりにふさわしい清々しさを与え、赤の持つ情熱的でおめでたい色は、場を一層華やかに盛り上げます。

これらの色は、写真にも映えやすく、記憶に残る一日をより一層特別なものにしてくれるでしょう。

晴れやかな気持ちを表現するのに最適な選択と言えます。

袴で白や赤を取り入れる意味

白は清らかさ赤は情熱

古来より、白は神聖さや清らかさ、無垢といった意味合いを持つ色として尊ばれてきました。

これから新しい人生を歩むという意味合いにおいて、非常に縁起の良い色とされています。

一方、赤は太陽や生命の色とも言われ、情熱、活力、そしてお祝いや魔除けの意味を持つ、力強い色です。

この二つの色が持つ象徴的な意味合いは、特別な日の装いに深みと願いを込めることを可能にします。

個性を表現する力

白と赤の袴を選ぶことは、自身の個性や伝えたいメッセージを表現する手段にもなります。

例えば、純粋さや誠実さを大切にしたい場合は白を基調とし、活動的で明るい未来を願う気持ちを込めたい場合は赤をアクセントにするなど、色の配分や濃淡によって印象を大きく変えることができます。

なりたい自分や、その日に伝えたい想いを、色を通じて表現してみてはいかがでしょうか。

まとめ

白と赤の袴は、その組み合わせによって、上品さと華やかさを同時に表現できる魅力的な選択肢です。

清らかさや無垢を象徴する白と、情熱やお祝いの意味を持つ赤は、それぞれが持つ深い意味合いと共に、特別な日の装いをより一層引き立てます。

卒業式や成人式など、人生の節目となる大切な日だからこそ、白と赤の袴が持つ力強い色彩と象徴性を味方につけ、自信を持って自分らしい装いを楽しむことができるでしょう。

記憶に残る一日を、彩り豊かな袴と共に過ごしてみてはいかがでしょうか。

https://kinenbi.mai-jp.net/detail/?id=165919

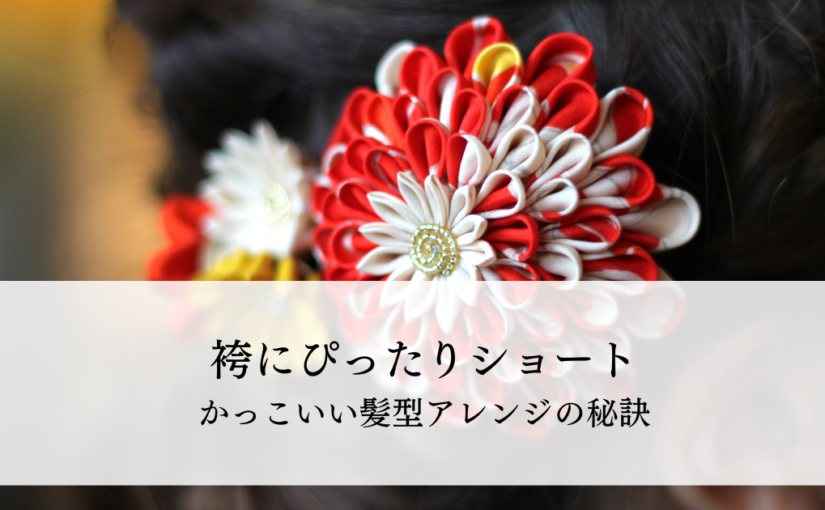

こちらのページでは、パッと目を引く鮮やかな赤色の着物に、まろやかなクリーム色の袴を合わせたお祝い感あふれる卒業袴を紹介しています。

着物に散りばめられた愛らしい花模様と、袴の裾にあしらわれた刺繍が、可憐でレトロな雰囲気を演出しています。

紅白のコントラストが伝統的な美しさを感じさせつつ、全体を明るく華やかな印象に仕上げています。

ぜひリンク先で詳細をご覧いただき、その素敵なコーディネートをご確認ください。